Mittelalterlicher Silberbergbau am Birkenberg bei St. Ulrich im Südschwarzwald

von Gert Goldenberg

St. Ulrich - Birkenberg

Ein Themenschwerpunkt montanarchäologischer Forschungen am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Freiburg befasst sich mit der mittelalterlichen Silbergewinnung im Südschwarzwald. Die ersten historischen Überlieferungen zum Silberbergbau gehen auf das 11. Jahrhundert zurück: in einer Urkunde aus dem Jahre 1028 verleiht Kaiser Konrad II. dem Bischof von Basel Silbererzgänge und Silberbergwerke (... venas et fossiones argenti ...) im Südschwarzwald; von den in der Urkunde genannten Lokalitäten haben sich bis heute die Ortsnamen Kropbach und Steinbrunnen im Münstertal (Cropach, Steinebronen superius et inferius) sowie Sulzburg und Badenweiler (in valle Sulzberc, Baden) erhalten. Nach den vorliegenden archäologischen und historischen Befunden kann davon ausgegangen werden, dass die Blütezeit des mittelalterlichen Bergbaus im 11. Jahrhundert am westlichen Schwarzwaldrand einsetzte und der Bergbau von dort aus weiter in das Innere des Mittelgebirges vordrang.

Blick über St. Ulrich auf den Birkenberg

Zehn Kilometer südlich von Freiburg, nahe der Ortschaft St. Ulrich, liegt das mittelalterliche Bergbaurevier Birkenberg. Der erstmals im Jahre 1291 erwähnte Birkenberg (... manlehen ze Birchiberg ...) (1) zählt zu den wenigen Bergbaurevieren im Schwarzwald, in denen nach einer mittelalterlichen Betriebsperiode kein jüngerer Bergbau in größerem Umfang mehr stattgefunden hat. Dieser glückliche Umstand hat zu einer einzigartigen Erhaltung der mittelalterlichen Strukturen im Gelände geführt. Hierzu gehören - neben zahlreichen Bergbauspuren - auch die Überreste einer Bergleutesiedlung und die Burganlage "Birchiberg" (2). Seit 1987 führt das Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Freiburg archäologische Untersuchungen über und unter Tage am Birkenberg durch. Ziel der von Prof. Heiko Steuer geleiteten Forschungen ist es, Infrastruktur und Organisation des Bergbaus sowie Arbeitsweise und Lebensumstände der Bergleute zu rekonstruieren. Gefördert wurden bzw. werden die Forschungsarbeiten von der Volkswagenstiftung Hannover (1987, 1997 - 1999) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (seit 1998).

Die Lagerstätte - Silber, Kupfer und Blei

Wenige hundert Meter westlich der Klosterkirche St. Ulrich quert eine Schar von NNW-SSO streichenden Erzgängen das Möhlintal. Die steil einfallenden Gänge gehören zum Typ der hydrothermalen Blei-Zink-Erzlagerstätten (3). Das Zentrum der Vererzung liegt am Nordabhang des Birkenberges. Die polymetallischen Erze enthalten als nutzbare Wertmetalle Silber, Kupfer und Blei. Insbesondere die Silbergehalte waren Ausgangspunkt für einen umfangreichen Bergbau während des Mittelalters. Silber tritt als Beimengung in Bleiglanz (PbS), in Form silberhaltiger Fahlerze (Tetraedrit Cu12Sb4S13 und Freibergit (Ag,Cu)12Sb4S13) sowie edler Silbererze (Allargentum Ag6Sb, Silberglanz Ag2S, Rotgültigerz Ag3SbS3 und Stephanit Ag5SbS4) auf.

|

|

Die Erze vom Birkenberg - Pauschalanalysen (nach Schifer 1999) |

Pauschalanalysen an aus dem Haldenmaterial gewonnenen Erzkonzentraten ergaben Silbergehalte von 0,2 bis 1,2 Gew.-%, Kupfergehalte von bis zu 24 Gew.-% und Bleigehalte von bis zu 39 Gew.-%. Wichtigster Silberträger sind hier die Fahlerze (4); diese lieferten - neben Kupferkies als weiterem Kupfermineral - auch das Kupfer. Aufgrund der mineralogischen Untersuchungsergebnisse kann die ehemalige Lagerstätte als ergiebig und relativ silberreich bezeichnet werden. Sie stellte somit eine solide wirtschaftliche Grundlage für den lokalen mittelalterlichen Bergbau dar. Der Abbau wurde bereits im Mittelalter soweit vorangetrieben, dass sich eine spätere Wiederaufnahme offenbar nicht mehr lohnte.

|

|

| Erzanschliff mit Kupferkies (1), Fahlerz (2), Bleiglanz (3) und Arsenkies (4) | Erzanschliff mit Allargentum (1), Rotgültigerz (2) und Bleiglanz (3) |

Das Bergbaurevier und die Burg Birchiberg

Das mittelalterliche Bergbaurevier am Birkenberg

Am Nordabhang des Birkenberges liegt das Zentrum des mittelalterlichen Bergbaurevieres (5); hier ist die ursprüngliche Topographie des Geländes mit Bergbau- und Siedlungsstrukturen stark überprägt. Pingenreihen und Halden sowie teilweise noch offene Tagebaue zeichnen den Verlauf der abgebauten Erzgänge nach. Verebnungsflächen im unmittelbaren Umfeld der Bergbauspuren zeigen ehemalige Arbeits- und Wohnbereiche an. Keramikfunde zeugen von einer intensiven Nutzung dieser Terrassen vor allem während des 13. und 14. Jahrhunderts. Kleinere Schlackenhalden lassen auf die ehemaligen Standorte von Bergschmieden schließen. Die Erzgänge wurden über Schächte und Stollen erschlossen. Besonders ergiebige Bereiche wurden auch übertage abgebaut und haben schluchtartige "Verhaue" hinterlassen.

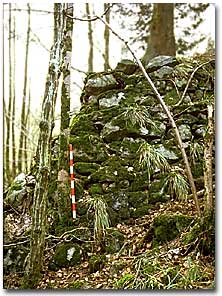

Im Zentrum des Revieres liegen die noch gut sichtbaren Überreste der im 14. Jahrhundert mehrfach genannten und 1377/78 von den Freiburgern zerstörten Burg "Birchiberg" (... festi Birchiberg ...). Hier befand sich der Sitz der lokalen Bergherren; das Bergregal wurde in dieser Zeit von Mitgliedern der Familie Snewlin ausgeübt. Die Befestigungsanlage am Birkenberghang besteht aus einem in den Fels gehauenen Grabensystem mit rechteckigem Querschnitt, schließt einen Grabenabschnitt mit Vorwall am Hangfuß ein und hat eine Grundfläche von 50 x 60 Metern. Auf der "Burgplattform" sind heute noch Umrisse von Mauerzügen beziehungsweise von einzelnen Bebauungseinheiten zu erkennen. Im Herbst 1998 wurde im Rahmen eines DFG-Projektes mit ersten archäologischen Untersuchungen im Bereich der Burganlage begonnen.

Im Zentrum des Revieres liegen die noch gut sichtbaren Überreste der im 14. Jahrhundert mehrfach genannten und 1377/78 von den Freiburgern zerstörten Burg "Birchiberg" (... festi Birchiberg ...). Hier befand sich der Sitz der lokalen Bergherren; das Bergregal wurde in dieser Zeit von Mitgliedern der Familie Snewlin ausgeübt. Die Befestigungsanlage am Birkenberghang besteht aus einem in den Fels gehauenen Grabensystem mit rechteckigem Querschnitt, schließt einen Grabenabschnitt mit Vorwall am Hangfuß ein und hat eine Grundfläche von 50 x 60 Metern. Auf der "Burgplattform" sind heute noch Umrisse von Mauerzügen beziehungsweise von einzelnen Bebauungseinheiten zu erkennen. Im Herbst 1998 wurde im Rahmen eines DFG-Projektes mit ersten archäologischen Untersuchungen im Bereich der Burganlage begonnen.

|

|

| Mittelalterlicher Staudamm über die Möhlin |

Keramikfunde vom Birkenberg |

Auf der Südseite der Möhlin sind im Talgrund noch die Überreste eines mächtigen Staudammes vorhanden, der im Mittelalter für die Versorgung von Förder- und Aufbereitungsmaschinen mit Aufschlagwasser errichtet wurde. Mehrere in Stein gemauerte Fundamente von Häusern am Hang des Birkenberges unterstreichen den Siedlungscharakter des Ensembles ebenso wie das archäologische Fundmaterial, das sich aus Haushaltskeramik, Ofenkacheln, Tonlämpchen, Tonfiguren, Spinnwirteln, Schmiedewerkzeugen, Bergeisen, Glas, Baueisen und Bronzefunden von der Kleidung zusammensetzt.

Stollen und Schächte - unter Tage im Birkenberg

Archäologisch untersuchte Gruben im Birkenberg

Nachdem sich die ersten archäologischen Grabungen am Birkenberg in den Jahren 1987 und 1991 auf Befunde außerhalb des Berges beschränkten (Terrassen mit Überresten einer Erzaufbereitung, einer Bergschmiede und eines Wohngebäudes (5)), wurden 1992 und 1997 erstmals auch Bergbaubefunde unter Tage erschlossen und archäologisch dokumentiert. Hierzu wurden zwei mittelalterliche Stollenmundlöcher aufgewältigt, von denen eines (Grube 2) einen Zugang zu noch offenen mittelalterlichen Abbauen ermöglichte (6), (7).

|

|

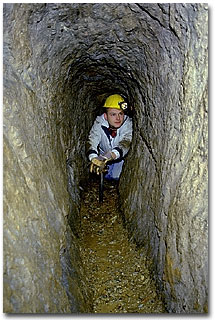

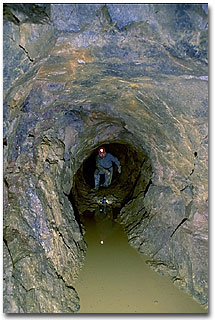

| Schlägel & Eisen Strecke (Grube 1) | Feuergesetzte Strecke (Grube 2) |

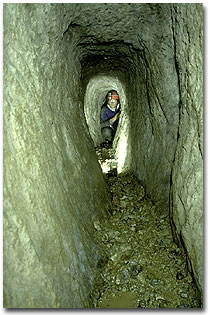

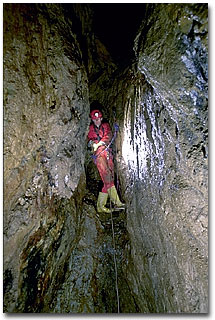

Das 1992 geöffnete Mundloch (Grube 1) erschließt einen auf 145 Meter befahrbaren Stollen, der in seiner ausgezeichneten Erhaltung ein einzigartiges Denkmal mittelalterlicher Vortriebstechnik darstellt. Beeindruckend sind die Spuren der Arbeit mit Schlägel & Eisen sowie die überaus enge und niedrige Streckenführung mit durchschnittlichen Firsthöhen von weniger als einem Meter. Eine Befahrung des engen Stollens macht die Mühen der bergmännischen Arbeit nachvollziehbar und lässt auch die Zeit erahnen, die für die Anlage einer solchen Strecke benötigt wurde; in diesem Falle können hierfür mehrere Jahre veranschlagt werden. Der Stollen erschloss über mehrere Verzweigungen verschiedene Grubenbereiche, die derzeit aufgrund der Verfüllung einzelner Streckenabschnitte mit Versatz noch nicht erreichbar sind. Dem Stollenmundloch unmittelbar vorgelagert befand sich - nachgewiesen im archäologischen Befund - eine Bergschmiede, die für die Bereitstellung des von den Berg- und Zimmerleuten benötigten Werkzeuges verantwortlich war.

Ein weiteres Mundloch (Grube 2) wurde 1997 geöffnet. Der vorgefundene Stollen zeigt im vorderen Abschnitt die für einen Vortrieb in Feuersetz-Technik charakteristischen rund-ovalen Querschnitte, während im hinteren Abschnitt die Spuren der Arbeit mit Schlägel & Eisen überwiegen. Zwei heute verfüllte Luftschächte führen nach sieben beziehungsweise zwölf Metern Strecke von der Stollenfirste nach oben an die Erdoberfläche und dienten ehemals sehr wahrscheinlich zur Bewetterung während der Feuersetz-Arbeit. Der Stollen mündet nach 23 m in einen teilweise offenen, teilweise mit Versatz gefüllten Abbauhohlraum, der die Form des ehemaligen Erzganges im Gebirge nachzeichnet.

|

|

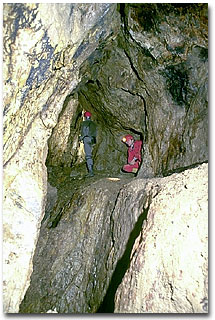

| Abbau mit Förderschacht (Grube 2) | Befahrung des Förderschachtes (Grube 2) |

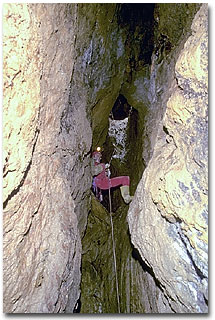

Ein unmittelbar auf dem Erzgang angelegter Schacht mit den noch erkennbaren Umrissen einer ehemaligen Haspelstube führt 15 Meter senkrecht in die Tiefe und ist dann in seiner weiteren Fortsetzung verfüllt. Ein kurzer, im Verlauf des Erzganges angelegter Stollen von vier Metern Länge verbindet den Abbauhohlraum mit einer weiteren, benachbarten Abbaukammer. Auf der Sohle des Verbindungsstollens fanden sich bei den Ausgrabungsarbeiten mehrere Hölzer, darunter eine 2 m lange Wasserrinne aus Pappelholz, deren ursprünglicher Einsatzort nicht mehr rekonstruiert werden kann. Radiocarbondatierungen an zwei dieser Hölzer ergaben eine hochmittelalterliche Zeitstellung (14C-Alter: cal AD 1000 - 1245, Beta 113818 und cal AD 1035 - 1275, Beta 113819; Wahrscheinlichkeit: 95 %).

Schleifrillen von Förderseilen oder -ketten im Schacht (Grube 2)

Forschungsperspektiven

Die bislang gewonnenen Einblicke in das untertägige Grubengebäude im Birkenberg zeigen, dass in diesem Revier von guten Erhaltungsbedingungen für archäologische Befunde ausgegangen werden kann. Dies lässt sich einerseits auf die Standfestigkeit des umgebenden Gesteines aber auch auf die damaligen Abbautechniken zurückführen.

Da alle bislang dokumentierten Bergbauspuren unter Tage offenbar ausschließlich aus der mittelalterlichen Betriebszeit stammen, liegt mit dem Birkenberg ein hervorragendes Fallbeispiel für die archäologische Rekonstruktion einer mittelalterlichen Bergwerksanlage vor. Aufgabe für zukünftige Forschungen wird es deshalb sein, weitere Zugänge nach unter Tage zu schaffen und das Innere des Birkenberges für die montanarchäologische Erforschung zu erschließen.

Literatur

- (1) Schlageter, A.

- Das Revier Birkiberg im Möhlintal. Schau-ins-Land 116, 1997, 29-126.

- (2) Poinsignon, A.

- Die verschollene Burg Birchiberg. Schau-ins-Land 13, 1887, 79-84.

- (3) Metz, R., Richter, M., Schürenberg, H.

- Die Blei-Zink-Erzgänge des Schwarzwaldes. Beih. Geol. Jahrb. 29, 1957.

- (4) Schifer, Th.

- Das mittelalterliche Montanrevier am Birkenberg bei St. Ulrich-Bollschweil im Südschwarzwald: erzmineralogisch-geochemische Untersuchung der Mineralisation. Jh. Landesamt Geol., Rohstoffe u. Bergbau 38, Freiburg i. Br. 1999, 78-114.

- (5) Zimmermann, U.

- Früher Bergbau in Bollschweil - Zum Stand der montanarchäologischen Untersuchungen im Möhlintal. Bollschweil, Chronik des Ortes, Band 1, 1993, 9-43.

- (6) Goldenberg, G., Steuer, H.

- Montanarchäologische Untersuchungen im Südschwarzwald. Nachrichtenblätter des Landesdenkmalamtes Bad.-Württ., 1998, Heft 4, 197-205.

- (7) Goldenberg, G.

- Mittelalterlicher Silberbergbau am Birkenberg bei St. Ulrich. In: Früher Bergbau im südlichen Schwarzwald. Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 41, 1999, 73-81.