Neolithischer Hämatitbergbau im Südschwarzwald

| von Gert Goldenberg | ||||||||||||||||||||

Hämatit - Rötel - roter Ocker

Hämatit ist ein Eisenoxidmineral (Fe2O3), das zu den frühesten vom Menschen genutzten mineralischen Rohstoffen zählt. Hämatithaltige Mineralgemenge werden in archäologischem Zusammenhang gewöhnlich als »Rötel« oder auch »roter Ocker« bezeichnet. Der Abbau von Rötel gehört zu den frühesten Bergbauaktivitäten der Menschheit; so sind paläolithische Rötelgruben von der griechischen Insel Thasos, aus Polen (Rydno) und Ungarn (Lovas) bekannt.

Hämatitvorkommen im Südschwarzwald

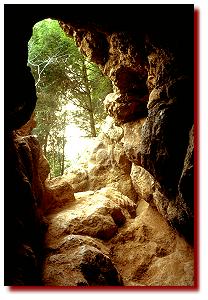

Im Südschwarzwald treten im Bereich Sulzburg - Münstertal - Belchen zahlreiche hämatitführende Erzgänge auf. Stellenweise hat eine Verkieselung des Nebengesteins im Bereich dieser Gänge zur Herausbildung markanter, aus den Gneisen des Grundgebirges hervortretenden Felsgruppen geführt. An den Hängen unterhalb der Vererzungen zeigen sich ausgedehnte Schutthalden mit hämatithaltigen, stark verkieselten Blöcken, begleitet von roten Bodensubstraten. Hämatit kommt fein verteilt in hornsteinartigem Quarz vor sowie in Form von Kluftbelägen oder auch derben Massen; Begleitminerale sind Quarz und Schwerspat. Im Bereich dieser Vorkommen ist es Norbert Kindler aus Freiburg in den 1980er Jahren gelungen, an zwei Lokalitäten prähistorische Bergbauspuren aufzufinden. Diese konnten im Rahmen von montanarchäologischen Forschungsprojekten, die von der Volkswagen-Stiftung gefördert wurden, untersucht werden [1] (Projektleiter: Prof. Dr. Heiko Steuer). Neolithische Hämatitgewinnung in Münstertal-Rammelsbach

Im Jahre 1989 konnte erstmals auf einer der beiden Fundstellen eine archäologische Ausgrabung erfolgen [2, 3]. Im Zuge dieser Arbeiten wurde eine kleinräumige prähistorische Hämatitgewinnung im Tagebau nachgewiesen. Die hierbei aufgefundenen Steinwerkzeuge erlauben eine Aussage über das Ausmaß der urgeschichtlichen Aktivitäten.

Hochrechnungen, die sich an den Funden von Werkzeugfragmenten in den Halden orientierten, ergaben, dass die Anzahl der insgesamt zum Einsatz gekommenen Geröllschlägel sich in einer Grössenordnung von 5.000 bis 10.000 Stück bewegt. Als wahrscheinlich kann ein saisonales und jeweils nur kurzzeitiges Aufsuchen des Vorkommens durch neolithische Bergleute in kleinen Gruppen gelten. Ziel war es, den Eigenbedarf der zugehörigen Gemeinschaft zu decken. In dieser Form kann mit einer über mehrere Jahrzehnte andauernden Ausbeutung des Hämatitvorkommens gerechnet werden. Eine genauere zeitliche Einstufung der Bergbauspuren in Münstertal-Rammelsbach ist aufgrund fehlender datierbarer Artefakte bislang nicht möglich gewesen. Lediglich über den Vergleich mit dem neolithischen Feuersteinbergbau bei Kleinkems am Oberrhein [4], bei dem die gleichen Werkzeugtypen verwendet wurden, kann eine Annäherung an die Zeitstellung erfolgen. Der Feuersteinbergbau von Kleinkems wird anhand von Grabfunden in die Zeit der Michelsbergerkultur datiert, kann jedoch auch älter sein Bandkeramischer Hämatit-Bergbau bei Sulzburg

1997 konnte erstmals auch die zweite Fundstelle mit prähistorischen Bergbauspuren bei Bad Sulzburg archäologisch untersucht werden [5]. Die Ausgrabungen erbrachten einen von seinen Ausmaßen her mit der Fundstelle im Münstertal vergleichbaren Umfang des Bergbaus.

Abbautechnik und Werkzeug des neolithischen Bergmannes

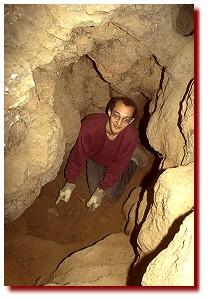

Die Sohle der Rötelgrube in Bad-Sulzburg mit Steinwerkzeugen in situ Die vom neolithischen Bergmann (Bergfrau?) angewandte Abbautechnik bestand im Wesentlichen in der „zermalmenden Gewinnung“, das heißt, in der Zermürbung des hämatitführenden Gesteins durch harte Schläge mit Steinhämmern. Dies wird zum einen durch die im Fels verbliebenen Abbauspuren verdeutlicht, die für diese Abbautechnik charakteristische rundliche Formen zeigen, zum anderen durch das Artefaktenspektrum, das nahezu ausschließlich aus Geröllschlägeln und Fragmenten von solchen besteht. Die Geröllschlägel lassen bezüglich der verwendeten Gesteinssorten eine gezielte Materialauswahl erkennen; nahezu ausnahmslos wurden zu ihrer Herstellung gut gerundete Gerölle aus Quarzit oder quarzitischem Sandstein herangezogen. Dieses Gestein besitzt aufgrund seiner inneren Struktur die für die Arbeit am Fels notwendige Härte und Zähigkeit.

Geeignete Gerölle konnten in den über 15 Kilometer von den Abbaustellen entfernt gelegenen Schotterbänken des Oberrheines aufgesammelt werden. Das Gewicht der Schlägel bewegt sich zwischen 350 g und 2,5 kg. Größere Gerölle waren zur besseren Handhabung mit einer Schäftung versehen; hierauf weisen eingepickte Kerben und Aufrauhungen an den seitlichen Geröllflächen hin. Die kleineren Schlägel wurden in der Regel ohne Schäftung verwendet und direkt in der Hand geführt. Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe im Oberrheingebiet und in benachbarten Regionen während des Neolithikums

Der neolithische Hämatitbergbau im Südschwarzwald fügt sich zwanglos in das Bild der neolithischen Lebenswelt im Oberrheingebiet ein, zu deren Grundlage die gezielte Nutzung mineralischer Rohstoffe gehörte. In den letzten Jahren haben sich die Kenntnisse zu diesem Themenbereich stark erweitert.

Literatur

|

|

|||||||||||||||||||