Truso - Deutsch-polnische Ausgrabungen auf dem wikingerzeitlichen Seehandelsplatz von Janów Pomorski (Truso)

Vor 25 Jahren wurde bei Elbing nach hundertjähriger Suche ein frühmittelalterlicher Handelsplatz entdeckt, wahrscheinlich das im 9. Jh. erwähnte Truso. Inzwischen liegen durch die Ausgrabungen Hunderte arabischer Silbermünzen und von Gewichten vor und unterstreichen die Bedeutung des Platzes. Ließ sich mit diesen und weiteren „Import“-Funden die Funktion des Platzes bestimmen, so wird seine innere Struktur durch moderne geophysikalische Prospektions-Verfahren und Ausgrabungen zurzeit weiter erforscht.

Projektleitung: Prof. Dr. Sebastian Brather, Dr. Marek F. Jagodziski

Link zur Truso-Seite des Museums Elblag

Die Reisebeschreibung des Wulfstan

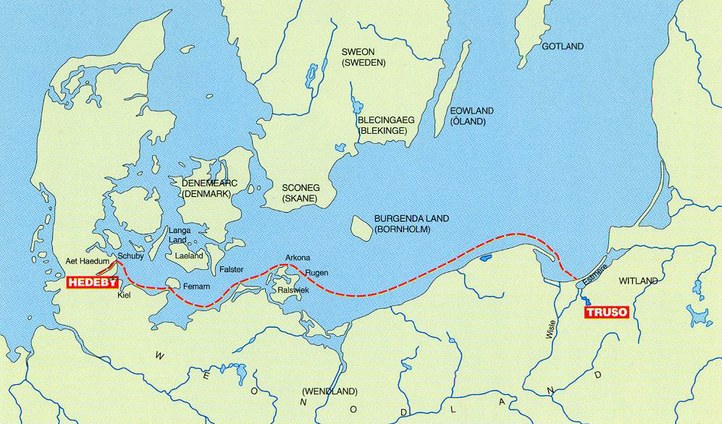

Truso ist der Namen eines Händlertreffpunkts in der Nähe der Weichselmündung. Er wurde in einer Reisebeschreibung genannt, in der ein gewisser Wulfstan seine Fahrt von Haithabu nach Truso beschrieb. Sie hat sich als Anhang zu einer „Weltchronik“ des angelsächsischen Königs Alfred d. Gr. (872–899) erhalten und stammt wohl aus derselben Zeit – dem späten 9. Jh.

Wulfstan war sieben Tage und Nächte unterwegs. Während der Reise lagen links der Route Langeland, Lolland, Falster, Schonen, Bornholm, Blekinge, Öland und Gotland; rechts des Wegs befanden sich stets die Slawenlande und östlich der Weichsel die „Esten“. Der Bericht beschreibt dann, dass die Flüsse Weichsel und Ilfing in das Haff fließen, und das der Ilfing aus einem See strömt, an dessen Ufer Truso liegt. Über den Ort selbst schweigt die Quelle, erzählt aber Ethnographisches über die Esten.

Abb. 1. Route von Wulfstans Reise im späten 9. Jh. (Zeichnung: Museum Elbląg)

Auf der Suche nach Truso

Die präzise Schilderung beflügelte die moderne Suche nach dem Platz. Die Namen Ilfing und Truso boten konkrete Hinweise: der Flussname dürfte sich in seinem deutschen Pendant Elbing ebenso erhalten haben wie der Name der an ihm gelegenen Stadt. Und in der Bezeichnung Drausensee glaubt man, den Ortsnamen Truso gleichermaßen zu erkennen.Die Suche erstreckte sich deshalb meist auf die Elbinger Gegend. Die Entdeckung wikingerzeitlicher Gräber, deren Grabbeigaben offensichtliche Parallelen in Skandinavien hatten, schien diese Ansicht in den 1930er Jahren zu unterstützen. Eine zugehörige Siedlung ließ sich nicht finden, aber das konnte man mit der dichten mittelalterlichen Bebauung der Stadt hinwegerklären. Eine identische Lage von rühmittelalterlichem Handelsplatz und spätmittelalterlicher Stadt mochte auf gleiche Funktionen beider Siedlungen – Handwerk und Handel – verweisen und diese These bestätigen.

Abb. 2. Vermutete Lage Trusos vor der Entdeckung 1982

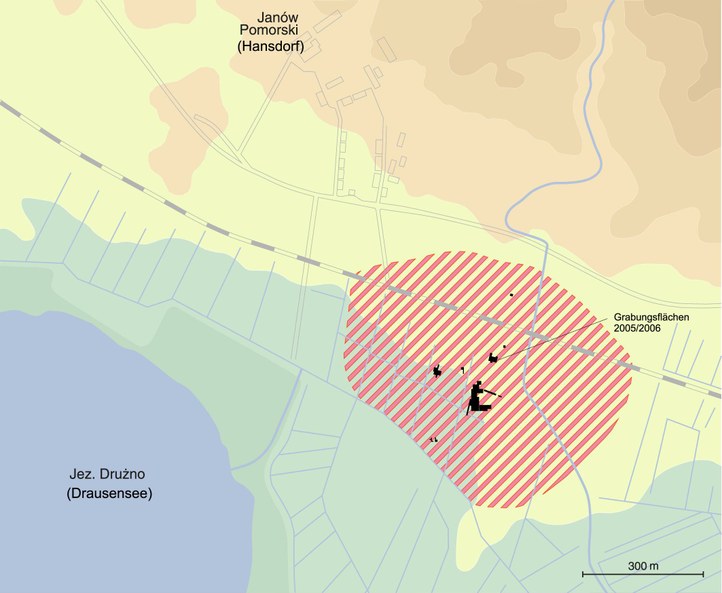

Es fehlte aber ein positiver Beleg. Weder Funde noch Siedlungsreste ließen sich im Elbinger Stadtgebiet eindeutig ausmachen. Systematische archäologische Prospektionen durch Mitarbeiter des Museums Elbing führten 1982 zur Entdeckung einer frühmittelalterlichen Siedlung am nordöstlichen Ufer des Drausensees.

Marek Jagodziński konnte dort eine Reihe von Funden bergen: neben Keramik und Tierknochen als üblichen Siedlungsresten auch arabische Münzen sowie Münzgewichte. Damit war klar, dass dort auf der Gemarkung von Janów (Hansdorf) ein frühmittelalterlicher Handelsplatz gelegen hatte. Und da keine zwei emporia unmittelbar benachbart waren, hätten sie sich doch gegenseitig Konkurrenz gemacht, dürfte es sich bei dieser Siedlung um Truso handeln.

Abb. 3. Lage des Seehandelsplatzes am Drausensee mit Siedlungsareal (schraffiert) und Ausgrabungsflächen (schwarz). Die Situation entspricht der topographischen Beschreibung, die Wulfstans Reisebericht von Truso gibt

Reiche Funde aus den Ausgrabungen

|

|

Abb. 4. Nahezu 500, meist zerschnittene arabische Silbermünzensind bislang gefunden worden. Vor allem die kleinen Schnipsel zeigen, wie intensiv und genau das Silber gewogen und wie oft damit bezahlt wurde (Foto: Museum Elbląg) |

Seit 1982 fanden zahlreiche Ausgrabungskampagnen statt. In ihnen wurden bislang etwa 2400 m² aufgedeckt. Die Untersuchungen konzentrierten sich auf jene Bereiche, in denen die meisten Funde zutage kamen. Dort war die Zerstörung der archäologischen Befunde am weitesten fortgeschritten und erforderte ein rasches Eingreifen. Die Ausgrabungsflächen lagen im südlichen Teil des wahrscheinlich besiedelten Areals, das anhand der oberflächlichen Fundstreuungen ermittelt worden ist. Damit befanden sie sich in der Nähe des seinerzeitigen Seeufers und demzufolge im „Hafenbereich“. Der See ist inzwischen zu großen Teilen verlandet und einige 100 m entfernt.

Die geborgenen Funde bieten ein sehr reiches und umfangreiches Spektrum. Mehr als 500 Münzen und etwa 450 Gewichte liegen vor, außerdem einige Waagen. Verweisen diese Funde auf Austausch und Handel, lässt sich ebenso Handwerk nachweisen. Geweihabfälle und Halbprodukte belegen die Kammherstellung. Aus Bernstein wurden Perlen, Anhänger und Spielsteine gefertigt. Glasperlen dürften am Ort aus Rohglas hergestellt worden sein. Des weiteren finden sich mit Schmiedewerkzeugen und Tiegeln klare Hinweise auf die Verarbeitung von Eisen und von Buntmetall zur Herstellung von Schmuck und Kleidungsbestandteilen. Kulturell gesehen lassen sich anhand von Keramikgefäßen und Fibeln Beziehungen zum slawischen, baltischen und skandinavischen Raum erkennen, aber auch Kontakte ins westliche Europa. Besonders interessant ist es, wie sich die Lage in der Übergangszone zwischen zwei großen Kulturräumen – Slawen im Westen und Balten im Osten – auswirkte; ähnlich war die Situation in Haithabu in der direkten Nachbarschaft von Südskandinavien, Slawen und Reich.Da die ausgegrabenen Bereiche nur wenig über dem ehemaligen Seespiegel und damit in flachem Terrain liegen, bieten sie keine umfangreiche Stratigraphie. Unter der modernen Beackerung haben sich frühmittelalterliche Befunde nur noch in ihren unteren Resten erhalten. Es lassen sich Häuser, Feuerstellen und schmale Gräbchen erkennen. Ihre Ausrichtung erlaubt Hinweise auf die Binnenstruktur der Siedlung insgesamt, die sich wenig überraschend an Seeufer und Hanggefälle orientierte. Wo die Siedlung begrenzt und ob sie befestigt war, lässt sich noch nicht genau feststellen. Mit bis zu 20 ha Ausdehnung kann jedoch gerechnet werden. Allerdings mag die Siedlung im Laufe der Zeit verlegt worden sein; sie bestand den Funden zufolge immerhin vom 9. bis zum 11. Jh.

|

Abb. 5. Zahlreiche Funde von Rohbernstein, Halbfabrikaten und Endprodukten belegen die handwerkliche Verarbeitung am Ort (Foto: Museum Elbląg) |

|

Einsatz geophysikalischer Methoden

Liegen einerseits zahlreiche Funde vor, mangelt es bislang an Befunden, die sich in mehr als nur wenige Zentimeter „mächtigen“ Schichten erhalten haben. Erst sie erlauben jedoch Aussagen darüber, wie die Siedlung gegliedert war: wo und in welcher Anordnung Häuser und Höfe standen, Parzellen unterschieden waren und Wege verliefen.

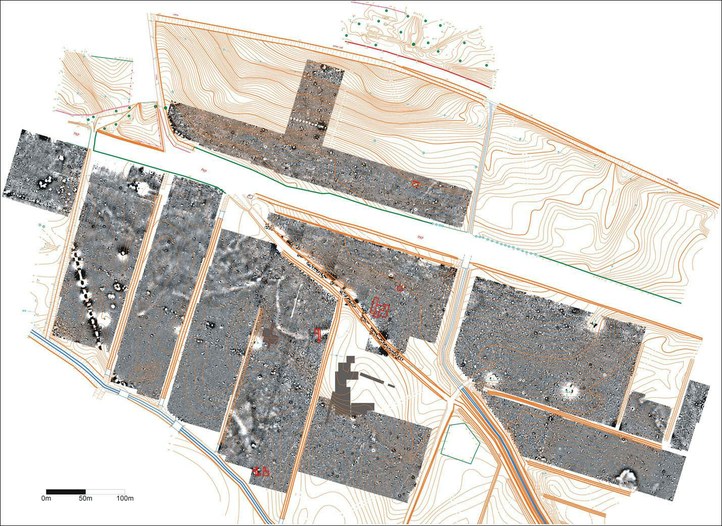

Um archäologisch interessante Strukturen im Boden auszumachen, dienen geophysikalische Methoden. Da in Haithabu die Geomagnetik mit großem Erfolg angewendet worden ist, empfahl sich ein ähnliches Vorgehen in Janów. Im Frühjahr 2004 wurde sowohl Geomagnetik als auch Georadar auf dem mutmaßlichen Siedlungsgelände eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit der Verfahren zu testen (Posselt & Zickgraf Prospektionen). Die Messbilder zeigten deutliche Anomalien im Boden, die sowohl mit anthropogenen Eingriffen als auch mit geologischen Ursachen zu erklären sind. Damit waren die Voraussetzungen gegeben, mit finanzieller Unterstützung durch die DFG die geophysikalische Prospektion des Areals in Angriff zu nehmen.

Abb. 6. Karte der geomagnetischen Messungen im Zentralbereich der Siedlung. Das Bild zeigt verstreute Anomalien, ohne deutlich Gliederung und Struktur der Bebauung zu erkennen zu geben. Die Ausgrabungen (rot eingezeichnet) deckten sowohl in der Magnetik sichtbare Strukturen als auch weitere Befunde wie zwei Gräben auf (weiß: 3 nT; schwarz: -3 nT; Messungen und Vorlage: PZP, Marburg)

In den beiden Jahren 2005 und 2006 wurden auf insgesamt 18 ha die „Störungen“ des natürlichen Magnetfelds gemessen. Die Messbilder zeigen eine Fülle von Anomalien, allerdings keinen „Stadtplan“ wie in Haithabu. Die archäologisch interessanten Befunde liegen verstreut und zeigen nur wenige auffällige Häufungen, aber kein „Zentrum“ der Siedlung. Deutlich zu erkennen sind geologische Besonderheiten wie Wasserläufe und Seeuferbereiche. Moderne Zäune, Wege und Leitungen beeinträchtigen das Bild. Eine bessere Befunderhaltung als im „Hafenbereich“ lässt sich für die nördliche Hälfte der Siedlung erwarten; dort hat die stärkere Hangneigung die Zerstörung der Befunde weitgehend verhindert – sie sind unter der modernen Ackerschicht gut erhalten.

Abb. 7. Ausgrabungen im höher gelegenen Siedlungsareal 2006, wo die Befunde einen Meter oder noch mehr in den Boden reichen. Damit sind die Erhaltungsbedingungen deutlich besser als im „Hafenareal“ und ermöglichen klare Aussagen zur Struktur der Siedlung

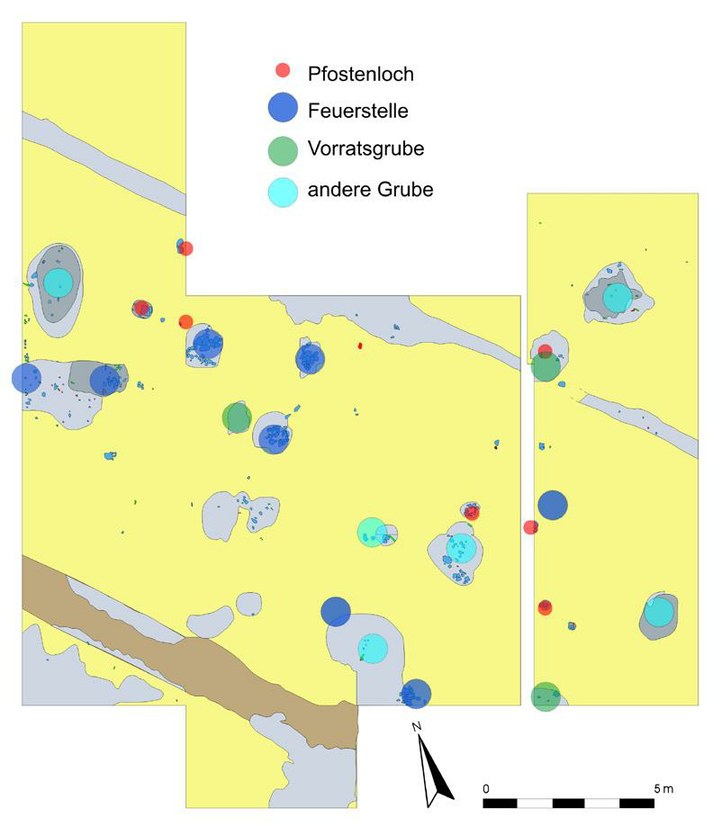

Zur Überprüfung der Messergebnisse unternahm das Freiburger Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters 2005 und 2006 Ausgrabungen in Kooperation mit den polnischen Kollegen. Auf zwei Flächen wurden zusammen etwa 350 m² an Stellen aufgedeckt, die in der Magnetik auffällige Strukturen erkennen ließen. Im nördlichen Schnitt wurden zwei große Feuerstellen ausgegraben, die vermutlich gewerblichen Zwecken dienten. Die südliche, mit über 300 m² deutlich größere Fläche erbrachte zahlreiche Befunde unterschiedlicher Art. Dazu gehören verschiedene häusliche Feuerstellen und Vorratsgruben. Überraschend zeigten sich auch ausgedehnte lineare Strukturen: ein etwa 1 m breiter, uferparallel verlaufender „Entwässerungsgraben“ und eine etwa 10 m weiter nördlich gelegenes schmales Gräbchen gleicher Ausrichtung.

Darin lassen sich weitere Hinweise auf eine Parzellengliederung erkennen. Außerdem konnten 2006 einige Pfostenlöcher gefunden werden, die in dem von Mäusen stark durchwühlten Boden nur dann sichtbar sind, wenn Steine der Verkeilung der Pfosten dienten.

Darüber hinaus dienten geologische Untersuchungen der Rekonstruktion der Gewässersituation im Weichseldelta und Bohrungen dem Vergleich von geomagnetischen, bodenkundlichen und archäologischen Ergebnissen.

Abb. 8. Plan der Feuerstellen, Vorratsgruben, Pfostenlöcher und Gräben in den Ausgrabungsflächen von 2005 und 2006. Die beiden parallelen Gräben scheinen eine Parzelle begrenzt zu haben, doch ist deren Größe und Bebauung noch nicht im Einzelnen zu rekonstruieren

Offene Fragen

Lage, Datierung und ungefähre Struktur können anhand der vorliegenden Analysen beschrieben werden. Dennoch bleibt noch vieles offen: lassen sich mehrere Phasen der Besiedlung unterscheiden und gibt es dabei topographische Verlagerungen? Können neben ebenerdigen Schwellbalken- oder Blockbaukonstruktionen und Pfostenhäusern auch Grubenhäuser angenommen werden? Wo wurden die Toten bestattet? Nahmen wir zwischenzeitlich an, dass sich Handel im hafennahen Bereich und Handwerk weiter landeinwärts häuften, sprechen die Ergebnisse der Ausgrabung 2006 dagegen: im gesamten Siedlungsareal finden sich Münzen und Gewichte ebenso wie Belege für handwerkliche Tätigkeiten.

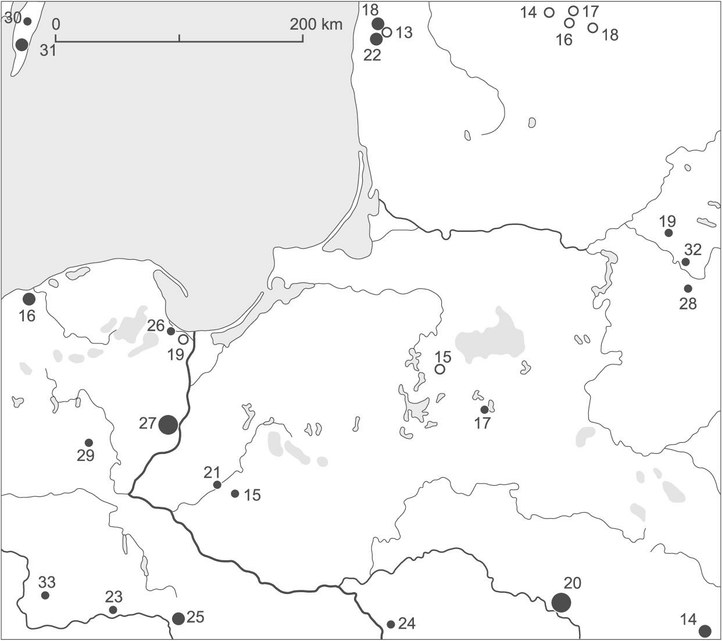

Abb. 9. Karte von Dirham-Funden zwischen 900 und 970 süd-östlich der Ostsee. In dieser Zeit kommen arabische Silbermünzen hauptsächlich entlang der großen Flüsse und an neu entstehenden politischen Zentren vor. Einzelfund  ; Schatzfund

; Schatzfund  (die Signaturengröße bezeichnet bis zu 100, 500, 1000 und mehr als 1000 Münzen je Hort) (nach Brather 2006)

(die Signaturengröße bezeichnet bis zu 100, 500, 1000 und mehr als 1000 Münzen je Hort) (nach Brather 2006)

Auffallend ist die Datierung von Münzen und Gewichten. Sämtliche Münzen – sowohl die ca. 300 arabischen Dirham als auch die 5 westeuropäischen Prägungen – wurden vor 850 geprägt. Alle Kubooktaeder- und Kugelzonengewichte kamen nach allgemeiner Auffassung nicht vor der zweiten Hälfte des 9. Jh. auf. Dennoch sind die Münzen zu sehr kleinen Fragmenten zerschnitten – sie wurden also abgewogen. Dienten die ebenfalls gefundenen Bleigewichte dazu? Was aber wurde dann mit den genormten Gewichten gewogen? Und warum gibt es keine einzige Münze des 10. Jh., auch nicht im weiteren Umland Trusos? Weitere Untersuchungen sollen daher in den nächsten Jahren folgen.

Literatur

Maria Kasprzycka, Tło paleogeograficzne osadnictwa żulaw elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery (Warszawa 1999).

Pacifica terra. Prusowie, słowanie, wikingowie u ujścia Wisły. Katalog wystawy (Malbork 2004).

Marek F. Jagodziński, s. v. Truso. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 31 (Berlin, New York 2006) 291–295.

Sebastian Brather, Early dirham finds in the south-east Baltic. Chronological problems in the light of finds from Janów Pomorski (Truso). In: Transformatio mundi. The transition from the late Migration period to the early Viking age in the east Baltic, ed. Mindaugas Bertašius (Kaunas 2006) 133–142.