Laufende Projekte

Vielfältige Wohnkulturen und individueller Lebensstil – archäologische Studien zur materiellen Dimension städtischer Haushalte des Spätmittelalters

Die Stadt des Spätmittelalters war ein Ort der Vielfalt, in dem Individuen mit verschiedensten Lebenszuschnitten und Betätigungsfeldern sowie unterschiedliche soziale Gruppen und Gemeinschaften auf engstem Raum aufeinandertrafen und ein Lebensumfeld mit einer ganz eigenen Dynamik schufen. Während der Alltag in der spätmittelalterlichen Stadt seit mehr als 30 Jahren einen Forschungsschwerpunkt der Mittelalterarchäologie bildet, ist es erstaunlich, wie gleichförmig die archäologischen Beschreibungen urbanen Lebens dabei ausfallen. Dieser Umstand ist der Forschungsperspektive geschuldet, denn bislang wurden vor allem Gemeinsamkeiten und verbindende Elemente aus Städten als Basis der Charakterisierung des Alltagslebens verwendet.

Das vorliegende Forschungsvorhaben strebt einen Perspektivwechsel an und möchte den Unterschieden im Quellenmaterial stärkere Aufmerksamkeit schenken. Mit einem Fokus auf städtische Haushalte wird dafür die Individualität urbanen Wohnens untersucht, wozu archäologisch ergrabene Grundstücke in ausgewählten nord- und süddeutschen Städten analysiert werden. Ziel des Projektes ist es, Wohnkulturen in der spätmittelalterlichen Stadt systematisch anhand archäologischer Quellen zu charakterisieren und durch den komparativen Ansatz ein fundiertes Verständnis der Vielseitigkeit städtischer Haushalte zu begründen. Die Erkenntnisse sollen die Grundlage für ein realistischeres Bild des Lebens in der spätmittelalterlichen Stadt bilden.

Projekt im Rahmen des Eliteprogramms für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg Stiftung (Laufzeit: 2025–2028)

Projektleiterin: Dr. Luisa Radohs

Reihengräberfeld, Hofgrablegen und Siedlung von Lauchheim

Exemplarische Analyse einer frühmittelalterlichen Lokalgesellschaft

Ein Kooperationsprojekt des Instituts für Archäologische Wissenschaften der Universität Freiburg und des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Projektleitung: Prof. Dr. Sebastian Brather (Freiburg) und Prof. Dr. Dirk Krauße (Esslingen)

Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 2018–2024

Lauchheim-Wasserfurche stellt mit mehr als 1300 Gräbern noch immer das größte ausgegrabene Reihengräberfeld Südwestdeutschlands dar. Es bietet in Kombination mit ca. 80 Gräbern in der Siedlung Mittelhofen und der bereits ausgewerteten Siedlung selbst die einmalige Möglichkeit, eine frühmittelalterliche Lokalgesellschaft zu rekonstruieren. Eine so weitgehende und detaillierte Lokalstudie ist bislang unerreicht. Archäologisch wird die abgeschlossene umfangreiche Dokumentation für das Reihengräberfeld, die neben der üblichen Fund- und Befundaufnahme gleichermaßen die Textilarchäologie sowie zahlreiche Computertomographie-Daten umfasst, ausgewertet und um die überschaubaren Funde und Befunde der Hofgrablegen ergänzt. Beides wird mit der abgeschlossen vorliegenden Siedlungsauswertung und bereits erarbeiteten Zwischenauswertungen für das Reihengräberfeld verknüpft. Anthropologisch werden die erhobenen Dokumentationen beider Bestattungsplätze zu Geschlecht, Alter und Pathologien eingehend analysiert, ergänzt um eine archäozoologische Studie.

Ziel des Vorhabens ist es, dieses einzigartige Quellencorpus umfassend und zugleich fragestellungsorientiert abschließend auszuwerten. Dabei stellt die Projekt-Datenbank des Reihengräberfelds, in die sämtliche Daten eingepflegt wurden, den zentralen Ausgangspunkt dar, um mittels Netzwerk- und GIS-Analysen komplexe Interpretationen zu erarbeiten und zu überprüfen. In diese werden die Siedlungsbestattungen ebenso wie damit verknüpfte Siedlungsbefunde unmittelbar einbezogen. Durch ein offenes Raumkonzept sollen verschiedene Reichweiten, Ebenen und Kontexte erfasst und dadurch eine nicht allein vielfältigere, sondern durch Auflösung in mehrere Zeitschichten auch dynamischere Rekonstruktion als bislang üblich erreicht werden. Über Lauchheim hinaus gilt es zu analysieren und zu prüfen, in wie weit das formulierte Modell einer frühmittelalterlichen Lokalgesellschaft auf andere Plätze und Regionen übertragen werden kann. Die seit 30 Jahren verfolgten Untersuchungen und Projekte zum frühmittelalterlichen Lauchheim finden damit ihren Abschluss.

Projektmitarbeiter:

- Dr. Susanne Brather-Walter

- Dr. Benjamin Höke

| Abbildung: Lauchheim, Ostalbkreis, schematische Entwicklung von Siedlung und Bestattungsplätzen im Früh- und Hochmittelalter. Beide änderten im Laufe der Jahrhunderte ihre Lage, was dem aktuellen archäologischen Kenntnisstand zufolge nie gleichzeitig geschah. Möglicherweise gab es weitere Siedlungsplätze, die hier nicht dargestellt sind. Nachgewiesene Befunde sind hervorgehoben. – Die Lage des Siedlungsplatzes oder der Siedlungsplätze, deren Bewohner ihre Toten im 5./6. Jahrhundert auf dem Reihengräberfeld bestatteten, ist unbekannt. Um 700 gehörte der Bestattungsplatz (ausschließlich?) zur Siedlung im Gewann ‚Wasserfurche‘, in der gleichzeitig auf einigen Höfen Tote begraben wurden. Seit der Karolingerzeit dürfte es eine Kirche gegeben haben, und erst im Hochmittelalter wurde die – inzwischen reduzierte – Siedlung im Gewann ‚Mittelhofen‘ (was auf weitere ‚-hofen‘ hinweist) aufgegeben. |

Archäologie einer Transformationszeit. Das Gräberfeld von Niedernai und das 5. Jahrhundert am Oberrhein (Nied’Arc5)

Archäologie einer Transformationszeit.

Das Gräberfeld von Niedernai und das

5. Jahrhundert am Oberrhein (Nied’Arc5)

Archéologie d’une période de transformation:

la nécropole de Niedernai et le Ve siècle

dans la région du Rhin supérieur (Nied’Arc5)

The Archaeology of Transformation.

The Necropolis of Niedernai and the 5th Century

in the Upper Rhine Valley (Nied’Arc5)

Projektbeschreibung

Der 1995 ausgegrabene Friedhof von Niedernai ist die einzige vollständig und modern ausgegrabene sowie weitgehend ungestörte Nekropole der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts nicht nur im Elsass, sondern auch im weiteren Umfeld. Gestützt auf die Analyse des mit 32 Gräbern (mit 33 Bestatteten) relativ überschaubaren Friedhofs werden die archäologischen Quellen zur Transformationszeit nach dem Ende des Weströmischen Reichs, d. h. die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts und das frühe 6. Jahrhundert, am Oberrhein grundsätzlich überdacht und gegebenenfalls historisch neu interpretiert. Im Zentrum steht die Frage, ob die im archäologischen Material zu erkennenden, grundlegenden kulturellen Veränderungen ursächlich auf die Zuwanderung östlicher Bevölkerungsgruppen zurückzuführen sind oder ebenso durch eine kulturelle Neuorientierung der zuvor römischen Bevölkerung erklärt werden können. Im Gegensatz zu älteren Studien, die diese Frage allein anhand ausgewählter archäologischer Funde wie den sogenannten Bügelfibeln zu beantworten suchten, wird in die Analyse die gesamte Breite archäologischer Funde und Befunde einbezogen sowie ein weites Spektrum moderner naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden eingesetzt.

Die naturwissenschaftlichen Analysen bieten die Möglichkeit, traditionelle Interpretationsmuster anhand neuen Datenmaterials auf den Prüfstand zu stellen. 14C-AMS-Daten erlauben es, die archäologisch nicht datierbaren beigabenlosen bzw. -armen Gräber in die chronologische Betrachtung einzubeziehen. Die Analyse von aDNA gewährt einerseits Aufschluss über biologische Verwandtschaftsverhältnisse. Sie liefert zugleich Informationen darüber, ob es sich bei den auf dem Gräberfeld erkennbaren Gruppen von Gräbern um Familienverbände handelte bzw. die von archäologischer Seite vermuteten sozialen Verwandtschaftsbeziehungen tatsächlich bestanden. Andererseits liefert der Vergleich der aDNA von Niedernai mit anderen Fundorten sowie mit rezenter DNA Erkenntnisse über die geographische Herkunft der dort bestatteten Individuen.

Dazu bieten Isotopenuntersuchungen eine wichtige Ergänzung. Die Analyse der Strontium- und Sauerstoffisotopen liefert weitere kontrastierende Hinweise auf Mobilität oder Ortstreue der Toten. Die Stickstoff- und Kohlenstoffanalyse erlaubt zudem Rückschlüsse auf die Ernährung der Verstorbenen und somit auf potentielle Subsistenzwechsel oder –krisen, sowie indirekt auf ihre soziale Stellung. Das Projekt besitzt durch die Verschränkung moderner, theoretisch fundierter archäologischer Ansätze und den konsequenten und methodenkritischen Einsatz naturwissenschaftlicher Standardverfahren Modellcharakter. Wir erwarten einerseits wichtige fachliche Impulse für die deutsche und für die französische Frühmittelalterforschung sowie andererseits durch die intensive binationale Kooperation eine Zusammenführung unterschiedlicher nationaler Forschungsperspektiven. Gleichzeitig wird mit dem Projekt das bereits vorhandene altertumswissenschaftliche französisch-deutsche Netzwerk für die Spätantike auf die Frühmittelalterarchäologie unter Einbeziehung von Naturwissenschaften erweitert und ausgebaut.

Résumé

Le site exploré en 1995 à Niedernai est la seule nécropole de la seconde moitié du Ve siècle en Alsace et dans les régions voisines qui a fait l’objet d’une opération archéologique réalisée suivant les méthodes actuelles. Ses trente-deux tombes (avec 33 inhumations) en font un ensemble de petite taille – aisément maîtrisable – qui offre un excellent point de départ pour une recherche de plus grande ampleur. L’analyse des pratiques funéraires permettra d’appréhender, selon de nouvelles perspectives, les mutations qui se manifestent au moment de la fin de l’Empire romain d’Occident, c’est-à-dire dans la seconde moitié du Ve et au tout début du VIe siècle après J.-C. dans la région du Rhin supérieur. La question principale est de savoir si les changements culturels fondamentaux qui sont perceptibles à travers le mobilier archéologique trouvent leur origine dans l’arrivée de nouvelles populations venues de l’Est ou s’ils s’expliquent par une orientation nouvelle prise par la civilisation gallo-romaine autochtone. A l’inverse des recherches anciennes qui tentaient de résoudre cette question par l’étude de telle ou telle pièce spécifique de mobilier, comme les fibules ansées, le projet prend en compte la globalité du site et des découvertes, en utilisant une large palette de nouvelles méthodes d’analyse.

Les sciences naturelles et la physique offrent la possibilité de vérifier les schémas d’interprétation traditionnels grâce à l’obtention de nouvelles données. Les datations 14C-AMS peuvent également intégrer les sépultures dépourvues de ou pauvres en mobilier dans un contexte chronologique. Les analyses ADNa permettront, quant à elles, d’examiner l’existence ou l’inexistence de liens de parenté biologiques et de vérifier si les regroupements de tombes observés dans la nécropole correspondent ou non à des liens familiaux. Ces analyses, de même que les comparaisons qu’elles rendront possible avec d’autres sites grâce aux données recueillies récemment sur l’ADN, fourniront aussi des informations sur l’origine géographique des personnes inhumées. Les analyses isotopiques (analyses du strontium et de l’azote) livreront aussi des indications différenciées sur la mobilité géographique ou, a contrario, sur l’absence de mobilité de la population attestée. Quant à l’analyse de l’azote, elle sera révélatrice du régime alimentaire des défunts et donc également de leur statut social.

Ce projet aura ainsi une valeur de modèle grâce à la corrélation critique de toutes les méthodes relevant des sciences archéologiques, historiques et naturelles. Nous attendons aussi que ce projet impulse un dynamisme nouveau à la recherche sur le haut Moyen Âge, tant en France qu’en Allemagne, de même qu’une fructueuse confrontation des perspectives de recherche grâce à une collaboration franco-allemande intensive. Le réseau scientifique franco-allemand déjà existant pour l’Antiquité tardive sera élargi à l’archéologie du haut Moyen Âge, en y intégrant les sciences de la nature.

Description

The cemetery of Niedernai excavated in 1995, is the only necropolis of the second half of the 5th century not only within Alsace but also in its wider surroundings. Based on the analysis of 32 graves (with 33 dead) of the relatively small grave yard, the transformation period after the end of the West Roman Empire – the second half of the 5th and the early 6th centuries – will be reinterpreted archaeologically and historically. The focus lies on the question, whether the archaeologically visible, fundamental cultural changes are caused by the immigration of population groups from the east – or whether they could be seen as a cultural re-orientation of the former Roman population. In contrast to older studies which tried to answer this question on the basis of selected archaeological finds e. g. the bow brooches, the analysis will take into consideration the whole spectrum of archaeological finds and features as well as it uses a variety of modern scientific methods.

The scientific analysis offers the opportunity to check traditional schemes of interpretation through confronting them to new data. 14C-AMS data allow integrating even graves with only some or even without grave goods, which could not be dated by archaeological means, into chronological considerations. The analysis of aDNA offers information on biological relationship at one hand. Additionally, it provides us with indications whether groups of graves on a cemetery represent families, and whether archaeologically assumed social relationships really existed. On the other hand the comparison of aDNA from Niedernai with other places and with modern DNA will present information on the geographic origin of the dead. They will be complemented by isotope analysis. The study of Strontium and Oxygen isotopes will provide us with contrasting indications concerning mobility and local stability of the deceased. Nitrogen isotopes additionally allow to draw conclusions on the nutrition status of the dead and therefore of their social status indirectly.

Through the close connection of modern, theoretically well-grounded archaeological perspectives and the consequent and methodologically reflected use of scientific analysis, the project sets an example for future research. We expect an important impetus for German and French early medieval studies at one hand, and on the other the combination of two different national research perspectives through intense bi-national cooperation. Simultaneously, the project widens and extends the already existing French-German network in antique studies to the field of late antiquity and the early middle ages, including scientific studies.

Projektleitung/Coordinateurs du Projet

Dr. Susanne Brather-Walter

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Institut f. Archäologische Wissenschaften

e-mail

Prof. Dr. Eckhard Wirbelauer

Université de Strasbourg

Institut d’histoire romaine

UMR 7044

e-mail

Mitarbeiter/Participants

Prof. Dr. Sebastian Brather

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Institut für Archäologische Wissenschaften

Abt. Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters

e-mail

Dr. Hubert Fehr

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Institut für Archäologische Wissenschaften

Abt. Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters

e-mail

Clémence Hollard

Université de Strasbourg

Institut de Médecine Légale

Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire

et Imagerie de Synthèse (A.M.I.S)

CNRS UMR 5288

e-mail

Prof. Dr. Christine Keyser

Université de Strasbourg

Institut de Médecine Légale

Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire

et Imagerie de Synthèse (A.M.I.S)

CNRS UMR 5288

e-mail

Gertrud Kuhnle

Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) Strasbourg

e-mail

Prof. Dr. Patrick Périn

Musée National d’Archéologie (MAN)

St. Germain-en-Laye

Directeur honoraire

e-mail

Franziska Reich

Université de Strasbourg

UMR 7044 Archéologie et histoire ancienne: Méditerranée-Europe (ArcHiMedE)

Institut d'histoire romaine

e-mail

Gefördert durch / Financé par

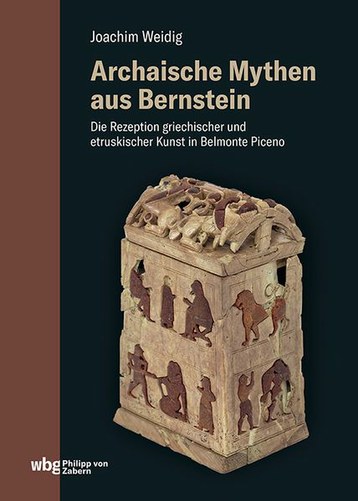

Belmonte Piceno (Marken, Italien); Eisenzeitliches Gräberfeld und Siedlung - Materialstudien, Rekontextualisierung und Topographie

Ziel der letzten Projektphase (2017-2020) war die Rekontextualisierung und die Auswertung der Altgrabungen im Gräberfeld und in der Siedlung von Belmonte Piceno. Die große Menge an Grabbeigaben (5000 Objekte, davon 3000 mit sicherer Herkunft und 2000 aus dem Bombenschutt) wird zeichnerisch und photographisch aufgenommen. Neben der Materialaufnahme und Katalogisierung der Funde fanden umfangreiche Archivarbeiten statt. Im Staatsarchiv in Rom (Archivio di Stato) befindet sich der Schriftverkehr zwischen dem Ausgräber I. Daii'Osso und den staatlichen Institutionen, der insbesondere für die ersten Grabungskampagnien von großer Bedeutung ist. ln den Briefen, Protokollen und Telegrammen, die den Wert eines Grabungstagebuchs besitzen, werden z.T. sehr detailliert einige der Grabkontexte beschrieben. Im Archiv der Soprintendenza in Ancona wird der größte Teil der Dokumentation aufbewahrt. Dazu gehören Fotos der Bestattungen zum Zeitpunkt ihrer Bergung , Fotos der in den Vitrinen des alten Museums San Pellegrino degli Scalzi aufbewahrten Gegenstände, verschiedene Inventarbücher und Karteikarten , in denen die Grabkomplexe aufgelistet sind. Für die Auswertung der großen Masse an verschiedenen Dokumentationstypen wird die eigens dafür programmierte Cloud-Datenbank ARI NDOS (Archiv-, Informations- und Dokumentationssystem) eingesetzt.

Buchpublikation 2024 (mit Leseprobe)

Die Iberischen Stelen der Spätbronzezeit: Bildkunst, Technologie und Wissenstransfer zwischen Atlantik und Mittelmeer

In Zusammenarbeit mit der Universität Coimbra (Portugal), dem Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Spanien) und dem Institut für Angewandte Geowissenschaften der TU Darmstadt

Projektleitung: Dr. Ralph Araque Gonzalez

Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-Projektnr. 446739573)

Laufzeit: Januar 2021- Dezember 2023

Videos zum Projekt:

Projektbeschreibung (english version, portugese version, spanish version, Bibliography)

Die archäologische Überlieferung der Spätbronzezeit auf der Iberischen Halbinsel (ca. 1300-800 v. Chr.) ist in vielen Regionen lückenhaft: es sind nahezu keine Gräber, nur spärliche Siedlungsreste und wenige Hortfunde sowie Bergbauspuren bekannt. Umso größer ist daher die Bedeutung der mit komplexen Bildwerken verzierten Iberischen Stelen, denn die Darstellungen von anthropomorphen Figuren, Tieren und Gegenständen sind eine einzigartige archäologische Quelle für die Untersuchung dieser Epoche.

Das Kulturphänomen hatte nach aktuellem Forschungsstand seinen Ursprung in der Beira Interior in Portugal und in der Alta Extremadura in Spanien, wo seit der Kupferzeit eine lange Tradition von Statuen-Menhiren und Stelen bestand. Darum sollen dort umfassende Regionalstudien durchgeführt werden, welche eine Untersuchung zur diachronen und synchronen Entwicklung der Felskunst, Landschafts- und Materialanalysen sowie eine Ausgrabung vorsieht. Die Region fungierte durch die geografische Lage als Mittler zwischen dem Atlantik und dem Süden Iberiens. Die Stelen waren bald bis nach Andalusien verbreitet, und die Motive belegen Verbindungen zum Mittelmeerraum. Folglich sollen sie auch im überregionalen Rahmen als ein charakteristischer kultureller Ausdruck der iberischen Netzwerke untersucht werden.

Ca. 50% der bekannten Stelen sind in Hartgesteine wie Granit oder Quarzit gehauen. Die Bearbeitung solcher Materialien mit bronzezeitlichen Werkzeugen ist bislang ungeklärt. Es ist jedoch unerlässlich, zu verstehen wie die Stelen gemacht sind, um zu erkennen, warum die Symbole in Hartgestein gemeißelt wurden. In einem grundlegend neuen Ansatz sollen die Stelen als komplexe Bildträger untersucht werden, wobei die symbolträchtigen Bilder und das als Projektionsfläche genutzte Gesteinsmaterial sowie die Position in der Landschaft als untrennbare kognitive Einheit betrachtet werden.

Ziel des Forschungsvorhabens ist eine kohärente und systematische Untersuchung der Stelen in Hinblick auf ihre symbolische und gesellschaftliche Bedeutung, die handwerkliche Leistung der Künstler und das Netzwerk der interkulturellen Kommunikation zwischen atlantischen und mediterranen Regionen, das für einen kontinuierlichen Wissens- und Technologietransfer sorgte. Dies soll mit einem multidisziplinären Forscherteam und einem Instrumentarium welches digitale Dokumentation, Geo- und Materialwissenschaften, Petrologie, Experimentalarchäologie, Landschaftsanalyse (GIS), Netzwerkanalysen, Bildwissenschaften sowie kognitive und Sozialarchäologie umfasst, erreicht werden.

Projekthomepage zum Experiment

The Iberian stelae of the Final Bronze Age:

iconography, technology and the transfer of knowledge between the Atlantic and the Mediterranean

In Cooperation with University of Coimbra (Portugal), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Spain) and the Institut für Angewandte Geowissenschaften at the Technical University of Darmstadt

Project director: Dr. Ralph Araque Gonzalez

Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-Projektnr. 446739573)

Duration: January 2021- December 2023

Project description

The archaeological record of Late Bronze Age Iberia (c. 1300-800 BC) is fragmentary in many areas: sparse remains of settlement and nearly no detectable burials are complemented by traces of metal hoarding and remains of mining activities. Taking this into account, the western Iberian stelae with their depictions of anthropomorphic figures, animals and selected objects are of unique importance for the investigation of this era. These monuments do not only show pictorial representations of artefacts otherwise unknown in the archaeological record, but they also represent spiritual and ideological concepts, the cognitive abilities of the artists, as well as the technical possibilities of stone-working.

According to recent research, this cultural phenomenon had its origins in the Beira Interior in Portugal and in the neighbouring Alta Extremadura, where statue-menhirs and stelae had a longstanding tradition from the Chalcolithic onwards. A regional in-depth study of this area, comprised of the diachronic and synchronic evaluation of rock art, landscape archaeology, materials analysis and excavation, shall therefore be conducted. The region functioned as a pivotal node between the Atlantic shores and the Mediterranean South of Iberia. The stelae were soon widespread in Extremadura and Andalusia, while they show obvious references to Mediterranean motifs. For this reason, the stelae will also be investigated in their cross-regional context as characteristic manifestations of the Iberian networks.

Almost 50% of all stelae have been carved into hard rock such as granite or quartzite. The carving of such materials with prehistoric technologies remains unexplained and unexplored. It is however essential to understand how the stelae were actually made to be able to interpret why the respective symbols were carved into hard rock. In a pioneering approach, the stelae will be studied as multifaceted image media by considering the depictions together with the materials used to screen the symbolic information and their positioning in the landscape as an inseparable cognitive unit.

The main objective of this project is a comprehensive and systematic investigation of the stelae to provide insights into their symbolic and societal significance as well as information on the artists, their social roles, skills, technology transfer and the network of intercultural communications between the Atlantic and the Mediterranean that provided them with a flow of ideas and knowledge. These objectives will be achieved through multidisciplinary cooperation of the research group and an approach that encompasses digital recording, geoscience, petrology, materials science, experimental archaeology, landscape and network analysis, visual culture studies, cognitive and social archaeology.

Stelae made of rock: 1. Baraçal, granite; 2. Brozas, gabbro; 3. Robledillo, granite; 4. Capilla 8, quartzite; 5. Capilla 1, quartzite; 6. Zarza Capilla 1 (1: courtesy of R. Vilaça; 2-6: photographs R. Araque).

Projektmitarbeiter/Project team:

- Dr. Ralph Araque Gonzalez

- Pedro Baptista M.A. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Kooperationspartner:

- Prof. Dr. Raquel Vilaça (Universität Coimbra/University of Coimbra)

- Dr. Marcos Osório (Sabugal)

- Dr. Lara Bacelar Alves (Universität Coimbra/University of Coimbra)

- Dr. Carlo Bottaini (Évora)

- Dr. Xose-Lois Armada (CSIC Santiago)

- Dr. Sebastian Celestino (CSIC Merida)

- Dr. Pablo Paniego Díaz (CSIC Merida)

- Dr. Enrique Merino Martínez (Complutense Universidad Madrid)

- Dr. Marta Díaz-Guardamino (Universität Durham/University of Durham)

- Prof. Dr. Rafael Ferreiro Mählmann (TU Darmstadt)

- Dr. Dirk Scheuvens (TU Darmstadt)

- Dr. Bastian Asmus (Experimentelle Archäometallurgie/Experimental Archaeometallurgy)

- Dr. Michael Kaiser (Steinwerkzeug-Repliken und -Bestimmungen)

- Jan Schnorrenberg (Steinmetzmeister/Stonemason)